劇団でこじるしー 激闘!ハッピーファクトリー

2023年11月23日

劇団でこじるしー 第13回公演

激闘!ハッピーファクトリー

早ひと月ほど経ちました。2年ぶりの観劇に感激。

劇団でこじるしー を初めて観たのは、妖怪ナゼコが初?登場した年。「なぜと訊くな」「なぜと訊いたな〜!」の“大嵐!(椅子取りゲーム)”的一言ですべてをひっくり返す衝撃パワーの恐怖から早数年、今回はロボットと人間をテーマにした哲学的大活劇。ロボットとは何か。ロボットは人間になれるのか。人間とは何か。……そこには、私の専門?である特撮論の観点からは『人造人間キカイダー』のキカイダーの存在論や「ハカイダーの悲劇」、また、差別問題をロボット物語に託した『鉄腕アトム』、そして人間そのものの定義を綴った?ハイデガーの「現存在」、等々、(ロボットの存在から)「人間とは何であるのか」という実存の問題へと行き着く過去の文化・思想の、私が見聞きしてきた狭い範囲ではあれそれらのおよそすべてが盛り込まれた、すごい演劇でした。二転三転で繰り広げられる物語展開を、これはいったいどこへ行く?と息を呑みつつ追っていった先の最後、「殺さない理由とは」という問いに主人公の一人が応答する山場で出た語句は「直観」でした。理由など要らないという、おそらく最も確信されるべき理由。…人によってははぐらかしのようなオチに聞こえたのでしょうか?ハイデガーも倫理学者も怒り出すかも?けれどもこの私にとっては、敬愛愛読する柳宗悦のこのキーワードが出た瞬間に、この日一番の共感/感動の波に打たれ、全身にしびれが走ったのでした。その哲学的問いに芸術文化が為すべき応答/回答は(もちろん語句のみでなくそこへ至る諸々を含め)これだ!と改めて確信できました。

さらに驚くべきは、これだけ錯綜した物語を、たった一回のリアルタイムの観劇で、不明点がまったくない形で鑑賞できたことです。もちろん、実はこちらが気づきえなかった含みはまだまだあったかもしれないにせよ、“初見で落ちる(アマオケ用語?)”ようなことにはならずにしっかり筋を追跡できたと思える後味・達成感があり、観る側としてはすごく嬉しかった。それでいて、「あぁ楽しかった」だけに終わるのでなく、その内容はその後も尾を引き、未だに深く考え続けるきっかけにもなっている、という…😌。

(今回は原作は別の方で共作?だそうですが)作者兼演者の川上立さんの筆力と演技に脱帽。以前のナゼコ役で今回はいわゆるヴィラン役の細谷明代さん(写真)にも、またまたすっかり魅せられました。

#劇団でこじるしー

#第2劇場

#輝け子どもパフォーマー事業

ふたつの月の間には♫ カイマナふぁみりー ライブ

2023年11月18日土曜日、カイマナふぁみりー の生ライブが4年ぶりについに実現!

いやぁ、待ちました…そして待った甲斐がありました。あり過ぎ。たくさん聴けた曲の中からいくつか選んで書いてみました。毎度の野暮な長文ご容赦。カバー弾き語りソロや圧巻の「ダイナミック琉球」等への言及を割愛してもこの分量、書き過ぎの自覚大いに有り…。それでも、2018年12月に京都ライブの感想でも書いたことは、不変であり普遍的だと考えます↓。

──

一つの芸能芸術の内容は、それへのどんな解説感想よりもそれ自体の方が必ず繊細で豊かで、全貌はとても書ききれるはずもないこともまた事実です。

──

「横浜フォーク酒場マークII」はカイマナふぁみりーのいわばホームグラウンドのひとつ。カイマナふぁみりーライブの開始前には常連の方々?によるオープニングアクトで本格フォークの歌唱・演奏もありました(駆けつけ遅刻の私は終わり近くしか聴けず残念)。

観客は、Youtube配信のチャット交流で互いに親しい、それゆえ多くはおそらく初対面同士、すなわちカイマナふぁみりーとその音楽を愛するということのみで繋がった人たち。といっても私はチャットのリアルタイムのやりとりは苦手で、よく黙り気味のまま失礼することも多いんです…。そんな私でさえ、みなさんにお会いできあるいはお見かけできたそれだけで何だかすごく嬉しくなりました。隣に座れた(旧知の)いたりーの さんや席が近くの他の方とも「まさにディープなオフ会…」「いや?今がオンでしょ」と。

「ルシンダの宝物」(カイマナふぁみりー)

前奏が始まると、会場のマークIIがみるみる優しい熱気で満たされていくのがわかります。ここへの愛を度々語っていた海愛リオさんの気持ちが、今回初来訪の私にも何だかよくわかった気がしました。

「ルシンダの宝物」は、毎週のYoutube配信で通常ワンコーラス歌われるオープニング曲でもあります。カイマナふぁみりー全曲中でも珍しい、終始長調の作品。カバー曲でもほとんど短調を選ぶ彼らのレパートリーの中では実は異彩を放つといってよく、それを自らオープニングにプログラムするセンスが光ります。

タイキさんのギター独奏。その繊細な撥弦は、純アコースティックのクラシックギターの名手のそれと何ら変わるところがありません。彼の独奏は、配信での「故郷」「涙のトッカータ」等の名演に親しんではきましたが、そういえば生で聴くのは初めてだったことに途中で気づき、ぐっとこみ上げてくるものがありました。するとそのこちらの胸中に呼応するかのように、終結近くで、彼の左手が指板を滑って曲が二度の転調を畳み掛ける箇所に差し掛かり…もうすっかりやられてしまいました。これは参った…。一人の若者による一本のギターが奏でるほんものの、ほんとうの“器楽の声”に、震える感動を覚えました。今回の私にとっての白眉。

「私はピアノ」(桑田佳祐)

「この曲は、低い語りと盛り上がるサビのギャップが魅力ですね!」と(たぶん)リオさん自身も書かれています(下記Youtubeページ)。彼女の実演に接すると、特にすごかったのは歌い出しのピアニシモ!短編小説の朗読が始まったかのようなその言葉遣い/息遣いは、そばに近寄って来て語られるようで思わず耳を澄ませる…。それでいて台詞(無旋律)にはならず崩されもせずあくまで元の旋律が守られ歌─音楽として届く。その呟きのフレーズを聴いて、あぁ、そうか、この詞って、この曲って、こういう詞だったんだ、こういう曲だったんだ…と初めてそのほんとうの中身を聴いた気がして鳥肌が立ちました。その私には、下記動画の音声はそうした細やかさまでは十分に拾いきれていないようにも感じ…誰のせいでもない、録音というものの一面の本質…、まさに生ライブの空気感の伝播の賜物です。独自の旋律のスキャットも美しい…。全編まことなる音楽造形がそこにありました。

──シャレたオチの一言が添えられた曲紹介も含め、Youtubeで視聴できます。──

https://www.youtube.com/watch?v=xzAt3nZe7bk

それにしても、どの曲も、タイセイさんのギターの堂に入った弾きっぷりはどうでしょう!彼の発する音もアクションもまさにキレッキレ。常に全身に音楽の血流が脈打っていることが伝わってくる。興が乗るほど反り返るのでなく前傾していくそのスタイルを見て、フォルテの打点を上から大きくでなく下へ下へと屈んで振っていく往年の巨匠指揮者カール・ベームを僕は思い出しました(ぜんぜん関係ないけど(笑))。今やカイマナふぁみりー中最も背が高くてカッコいいギタリストに大成長したタイセイさん。…自分の背丈より大きいかのようなギターを抱え/ギターに抱えられ、そのネックを振り回して/ネックに振り回されて弾いていた頃の彼を知る一ファンとして、深い感慨を覚えずにいられません。終演後、彼からハイタッチを促されて応えたとき、嬉しかったなぁ…。

「ふたつの月」(Rio/海愛愛流)

「タイセイは…あれ?コードストローク…あっそうかここはリオのソロだった!」と思う一瞬が僕には未だによくあります(頭掻)。この曲の前奏後奏もその一つでした。─さらには、普段はベースラインのタイキさんがふとソロをとるときもあり、見逃せません─。

ボーカルのリオさんは、ギターも、両隣の弟二人に並ぶ、どころか姉としての一日の長も感じさせる一級の腕前。ともあれ、この1曲を聴くだけでも、彼らの音楽はどういうものかが、どんな魅力を持つのかが、十二分に伝わることでしょう。無二の歌詞世界としなやかな旋律美が沸騰するリズムの躍動の中に詰め込まれた、名曲の名演。帰路の新幹線、私の頭の中ではずっとこの曲がリフレインし続けていました。

──この日の演奏も先日Youtubeにアップされました。ぜひ!──

https://www.youtube.com/watch?v=gi9uCBmIPG0

カイマナふぁみりーのYoutubeページには、他にも続々と11/18ライブの演奏曲の動画がアップされつつあります。

「透明な夢」(Rio/海愛愛流)

Rio 作詞/海愛愛流 作曲編曲 による新作の一つ。4年前には聴き得なかった新たな曲がいくつも聴けるというのも「待った甲斐」の一つ。カイマナふぁみりーの無理のないしかし着実な歩みが嬉しい。

パパとリオの二重唱。熱唱に打たれました。以前、初めて京都ライブを見たとき、演奏中、前で歌い弾くリオさんたちにパパが後ろから指揮するような身振りを送っていたことを思い出します。「あぁ、この人は仲間だ」と(勝手ながら思い)泣き笑いの嬉しい気持ちがこみ上げたものです。指揮者として同類、もそうですが、リオさんらには見えないけれども「後ろから」振っている、そこに何だかとても共感できたのです。パパの演奏/歌唱の姿にはどこか遠慮の雰囲気が漂っているとずっと感じてきました。有り体に言っても、パパはこのバンドの総合プロデューサーであり精神的支柱であり、彼あってのカイマナふぁみりーといえ、もっと押し出しの強いキャラで通してもよさそうなのに、普段は前面にあまり出ず、後ろから見守っている。そして、パパ自身がリードボーカルもとる曲目になってやっと、ふと、隠しきれない情熱・情感が咳き込むように溢れ出てくるのです。そんなパパの熱量を今回私が最も感じたのがこの「透明な夢」でした。今こうして書きながらも目が潤みます。「後ろのパパ」も素敵で魅力的なのはもちろん、「溢れる瞬間」の方もさらに増えれば嬉しいです。

海愛愛流さんへ、心からの敬愛を。

パパと、念願のツーショット

打ち上げ会での姉弟デュオ

ジャケ買い狙い?のタイセイ氏😃

フェレイラのモーツァルトCl.協奏曲

カルロス・フェレイラのモーツァルトK.622。マルティン・フレスト以来の親近感。自分がパラレルワールドでCl.奏者になっていれば、両者の中間くらい?フレストみたいな動きでフェレイラのように吹いているかも😆。

持続音のふとした間の取り方、強弱のコントラスト、プチ装飾・プチカデンツァの音型、どれも、ハッとさせ、またチャーミングです。

アーティキュレーションも、同音型でもオクターブ違いで変えたり、面白いのもそうですが、たぶん、吹きやすく吹いている。吹きやすい方が無理なくおいしく表現できるという面を隠さない。技巧披露第一でないことが見てとれ、好感が持てます。

その吹きやすさにも関連することに、この曲には、バセット音域のオクターブ処理の話題がありますね。既存の楽譜は概して無用に音域が高く難しく…、一推しのフレストはバセットクラリネットを使ってオリジナルの音符を吹いて(しまえて)いるので参考になりえず…でした。普通のA管使用のこの演奏におけるフェレイラの処理は、彼独自のものなのか他の人もやっているのか、はたまた最近はそういう版も出ているのか、詳しくは知りませんが、どれも納得が行くものでした。第1、2楽章の随所で既存楽譜とは別の処理によって実に自然に音楽が流れます。これまで僕には思いつかなかったやり方もいくつか聞かれ、なるほど!と膝を打ちました。…ということはフィナーレの例の、既存楽譜だと超技巧的な箇所(クラリネット吹きなら誰でも知るトピック)でもおそらくやってくれるのでは…と予想していると、その通り、シャルモー音域の機敏な動きで応えてくれ、爽やかな感動を覚えました😃。

阿満利麿『柳宗悦 美の菩薩』

阿満利麿『柳宗悦 美の菩薩』

(2019年、ちくま学芸文庫)──同名書(1987年、リブロポート)の文庫化──

『法然の衝撃』『親鸞・普遍への道』『日本人はなぜ無宗教なのか』等、著者の宗教論・仏教論にはいつもぐっと引き込まれ、熱い読書体験となったものです。本書も出てすぐ入手、積ん読中でしたが、ちくま学芸文庫版『民藝四十年』が出たタイミングでこちらをまず読んでおこうと思い立ちました。今回も以前と同様にその太い筆力に誘われるまま、一気に読了。

────

では、その問いとはなにか。それは、一言でいえば、無名の職人によって無造作に作られる工芸品が、どうしてどれも美しくなってしまうのか、という問いである。

──(92頁)──

────

いずれにせよ、専修念仏においては、凡夫は 凡/ 夫/ の/ ま/ ま/ で、その あ/ り/ の/ ま/ ま/ の/ 姿/ で阿弥陀仏によって救われてゆく、と教える。柳宗悦の心をとらえたのはこの 凡/ 夫/ の/ ま/ ま/ で、あるいはその あ/ り/ の/ ま/ ま/ の/ 姿/ で救われていくという点であった。それは、特別な知識や才能をもつわけではない職人の作品が、なぜか例外なく美しくなるという民芸の事実をよく説明してくれるのではないか。凡夫を職人という言葉におきかえ、救われるという言葉を美しくなる、と置きかえてみれば、一目瞭然であろう。職人のつくるものは そ/ の/ ま/ ま/ で皆美しくなる!

──(98頁、著者傍点を“/ ”で代用)──

柳宗悦が「用の美」の語に込めた力点は、当然ながら「美」の方に置かれています。無名の工人の作った「用のもの」にことごとく美が宿っている。直観によってその「美」を受け取ったからこそ、その源としての「用」を柳は尊ぶ。「用」ゆえに尊ぶのではなく、そこに「美」を見とめるゆえに尊ぶのです。このことは、柳をある程度読んでいけば、私のような“寡読”な者にさえ確信できます。「美しい」が先ですね。柳はその直観は疑わない。疑いようのないその“現れ”こそが直観(されたもの)だからです。嗜好とは違い、まして「何を美しいと思うかは人それぞれ」などという言い方・捉え方からは遥かに隔たっている…。無名の手工藝品が美しい。それらが「どれも美しくなるのはなぜか」と柳は問い、工人の他力門への帰依によるという答に行き着いた、ということでしょう。

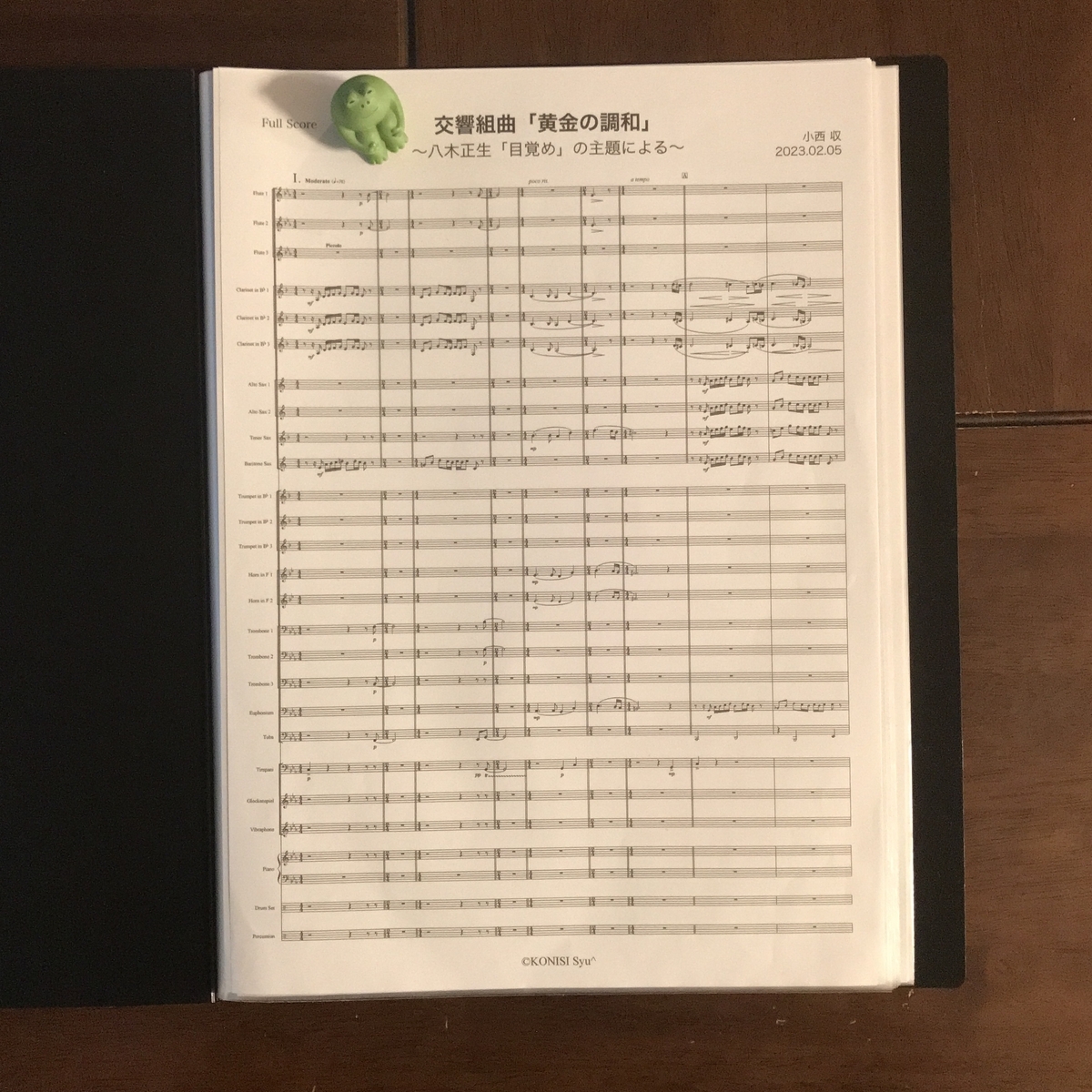

箕面高校OB吹奏楽団第10回記念演奏会を終えて (7)

「黄金の調和」創作秘話1

2022年末から2023年始にかけて「黄金の調和」吹奏楽版を書くことに集中、ようやく第1稿と言えるものに到達し、制作過程に一段落が付きました。

5番の決定稿のバッサリ感がすごいシベリウス🐰

1番を書き上げるのに20年以上を費やしたブラームス😌

弟子の言うことを聞いて(真に受けて)一度完成した曲を何度も改訂したブルックナー🐰

「リンツ」のスコアを写譜してみたら3日では終わらなかった😆という三枝成彰

──念のため。(昔どこかで読んだんですが出典不明…事実とすれば)実際にこういうことをやってのける三枝さんもすごい。彼への敬意ももちろん込めています。──

など、異次元の作曲家たちに遠ーく思いを馳せつつの産みの苦しみ?の日々でした。

「黄金の調和」の字面を見て「あーぁ、そんなんあったねー」と思い出してもらえる方、ありがとうございます。旧作は管弦楽版で、こちらの初演─たいへん小さな発表機会でしたがそれでも“一般客が入った公演”─を果たせたのは懐かしい思い出です。

その管弦楽版の着想─完成から約25年。1つの「フーガ風幻想曲」“に過ぎなかった”?「黄金の調和」が、今回の吹奏楽版では、I、II、III、 IVの4つの部分からなる、曲間を含めると演奏時間が10分を超える「交響組曲」に仕上がりました。「交響組曲」を冠するのはやや大げさで照れるも、同規模/類似様態の吹奏楽曲名として通用されているようなのでそう添えることにしました。いずれにせよ、長期の“寝かせ”を経ての発酵が、まさかこのような形に実ってくるとはまったく想像だにせず。

「黄金の調和」という曲名=愛称を外すことも考えたのですが、ユーモアこそ大事かとも思い、いまのところ残しています。今でこそ「ネスカフェ ダバダ」とかのキーワード検索一発で原曲を通して視聴できますが、着想当初の1990年代後半当時はまだ、幼少時にCMで実際に流れた旋律と伴奏の音型の聞き覚えだけが頼りでした。「目覚め」というタイトルも確か制作途中か完成後に知ったんだったかと。

今回の吹奏楽版の中では、II の部分が比較的独創度の高いものに仕上がったと思っています。…が、もともとが八木正生「目覚め」へのオマージュであってゼロからの創造とは違いますし、加えて複数の箇所で(八木正生以外の)特定作曲家作品の既視感(どこかで聴いた感)があからさま過ぎる部分もあり…気恥ずかしい限りです。ただ、単にそれ風にしたかったというだけでもなく、「目覚め」原主題の構造が自ずとそれを呼び寄せたという面が少なからずあります。

ハカイダーの悲劇

── note にアップした拙稿の短縮版です。こちらではサワリの部分を惜しみなく公開(笑)。よろしければワンクリックで note の方の完全版

https://note.com/syu_tyo/n/n7c954856a738

にも訪れて頂けるととても嬉しいです。お読み頂けるとなお嬉しいです。完全版では下記より長い本論に加え、「血液交換の時間」や服部半平について書いた補論もあります🙂。──

===まえがき===

30代の時に書き上げたものにかなり手を入れた一方で、随所のハカイダーへの思い入れの綴り方は“若書き”のままです。今の自分としては気恥ずかしさ半分…ですが、その雰囲気はあえてそのまま残しておくことにしました。

======

悪の戦士・ハカイダー。『人造人間キカイダー』に登場する ジロー>キカイダーの宿敵。その姿形からして主人公のジロー>キカイダーを凌ぐ魅力を放ち、全身黒一色、脳が透けて見えるトランスルーセントの頭、ブラックジャックの手術痕にも似た、頬を斜に走る黄色い稲妻、胸板と肩幅を強調する半月型の鎧、腰にではなく脚に備え付けられた銃…、この造型美・意匠美🌝。等身大ロボット系の造型・意匠として、このハカイダーを凌ぐキャラクターは未だに出ていません。

ハカイダーが古今の悪のキャラクターの中で一際異彩を放つのは、彼が光明寺博士の脳を自らの頭脳とするサイボーグだからです。完全な人造人間=ロボットである他のダークロボットや ジロー>キカイダー 自身よりも、唯一人間の脳を持つハカイダーの方が、より人間に近い存在、“人間的な存在”なのです。

さらに、飯塚昭三氏の「声の凄み」が、ハカイダーの存在形成の大きな部分を占めています。ハカイダーのかっこよさは、ハカイダー自身の声の迫力を伴ってこそのものです。ハカイダーの飯塚性、飯塚のハカイダー性😌。

加えて、挿入歌「ハカイダーの歌」のすごさ。中学時代、夕方の再放送が始まったとき、何より「あのハカイダーの歌がまた聴ける!」と喜んだものです。渡辺宙明全作品中の屈指の名曲。このハカイダーを歌う曲として、どこもかしこも「こうでしかない」という驚きの完成度。逆に、この曲あってこそハカイダーの存在の意味が定まり、その存在感が揺るぎないものになった…ともいえます。

ハカイダー語録🐰

───

「キカイダーはこの世で俺のただ一人の強敵だった。キカイダーとの勝負だけが俺の生き甲斐だった」

「そのキカイダーを倒したアカ地雷ガマ、俺はおまえと勝負しなければならん」

注:この2つは詳しくはサブロー(ハカイダーの変身前の姿)の台詞。

───

───

「俺は、俺は何だ!俺は何のために生まれてきた?アカ地雷ガマは倒した。キカイダーは死んだ。これから、俺は何のために生きていくんだ」

「俺の目的は何だ。こんな姿で、俺はどうやって生きていくんだ」

「…憎い!俺を造り出したプロフェッサー・ギルが憎い」

注:ジロー>キカイダー はアカ地雷ガマの爆弾で空中分解するも、その後蘇生。

───

───

「奴は強い…、俺よりも強い…どうせなら、キカイダー、俺はおまえに、おまえにやられたかったぜ…」

注:「奴」とは、ギルが送ったハカイダー・キラー=白骨ムササビのこと。

───

キカイダーよりも強く、キカイダーを倒せる唯一の存在であったはずのハカイダーは、キカイダーに、勝てば存在意義を喪失し、負ければ自分が倒れる、そのどちらかでしかない存在でした。そして実際はというと、真偽不明のまま、白骨ムササビの凶牙に倒れました。いずれにおいても彼には死しかなかったといえます。自分の存在意義自体が自分の存在を必然的に否定してしまうという、根本的矛盾。ここに《ハカイダーの悲劇》があります。まさに、「ハカイダーの歌」に歌われる通り、ハカイダー自身にとっては、「キカイダーを破壊」するという「俺の使命」こそがそのまま「俺の宿命」であったということになります。

ハカイダーの最期の言葉、それは、自分の存在の支えであった宿敵・ジロー>キカイダーに向かって、「俺を倒した奴を、おまえは倒せるか?」と問い、「俺が倒されたかったおまえにこそ、奴を倒してほしい」と願った、凝縮された言葉だったに違いありません。

再 会

八月某日、高校時代の「師」福岡徳人(ふくおかなると)さんと約40年ぶりに再会を果たし、長時間に渡る会談が叶いました。

福岡さんは、東京藝大作曲科で松村禎三氏(1929~2007 現代日本を代表する作曲家)に師事されました。松村氏の当時の弟子五人は周囲に“ロシア”ならぬ“松村”五人組?のように称されていたそうで、その中のお一人です。

現在は、ピアノ教室を営んでいらっしゃいます↓。

アートサロン音楽院

中高とも同じ母校ながら3歳差なので現役時をともに過ごしてはいませんが、福岡さんは卒業してからも度々吹奏楽部の練習に訪れられ、私は在校中の数年間に渡ってクラリネット、指揮法、その他音楽全般について、吹奏楽部活動時やその帰り道などに、直に手ほどきを受けました。

音楽の専門のキャリアがない私には通常の意味で「師事した先生」はいません。それだけに、青春期、ほぼ同世代の福岡さんから受けた具体的な言葉・実技・実演による影響は、時間/回数自体はいわゆる音楽家の師弟関係に比すればごくわずかなものながら、たいへん大きく、今でも音楽・指揮について私の言うこと為すことの根っこの所に色濃くその跡が残って(いると自分では思って)います。

貴重で濃密なお話の数々にすっかり聞き入り、まったく時間を忘れて過ごしました。この私に一対一でしてもらったお話として大事に胸に納めておきたい気持ちと、余すところなく書き綴って広く伝えたい気持ちの両方があり…。いずれにせよとてもここに書ききれるものでもなく、ごく一部の話題に絞ってかつ大まかに、とはなりますが、ぜひご紹介したく。

======

藝大時代のことは、昔にもお聞きしたお話に加え、初めて聞くお話も多くあり、長くまた深くお聞きできました。松村禎三氏のことも、作曲の才に限らず、並々ならぬ人柄の温かさなど、他ではまず聞けないお話を惜しみなくして頂けました。

作曲科時代の吹奏楽作品「バラード」を、箕面高校吹奏楽部定期演奏会にて私の指揮で初演させてもらったのですが、その録音を、今回改めて一緒に聴くことができました。オーディオ装置の無い部屋でPCでの再生という形でしかご用意できなかったものの、福岡さんは、一音一音、当時の作曲過程を遠く思い出されるように耳を傾けていらっしゃいました。私はというと、当時の仲間の各奏者の演奏は皆、アマチュア高校生ながらこの難曲をよくぞここまで吹いた/叩いたなぁ!と労うに相応しい頑張りを聞かせているのに対し、同じく“アマ高”の指揮者についてはその造型の浅さ青さばかりが耳について「今もう一度振れれば、初演者として他の誰よりも自信を持ってできるのに…」と心の中で呟き唇を噛みつつ聴きました。

ピアノ教室を開かれてからのエピソードもたっぷり伺うことができました。

生徒さんお一人お一人を、ピアニスト志望か否かに関わらず、目先のコンクールの結果等だけに囚われず、芸術・音楽を人生に大切なものとしてそれに継続して関わっていけるよう、長い目で指導していらっしゃるとのお話

──2021年のショパンコンクールでは小林愛実さんが一番よかったと思う、と言った私に応えられた──(お弟子さんではない)小林愛実さんの小学校低学年時の生演奏に接してその才能の途方もなさに心底驚き「ショパンコンクールを制す初の日本人はこの子になるだろう」と予想したお話─その時の小林さんの様子、交わした対話─その後の交流も通じた彼女のエピソード

ショパンコンクールに限らず音楽演奏のあらゆるコンペティション、コンクールとその賞与についての “一位はたいていつまらない” 説😆(注)

…等々、興味・共感が尽きませんでした。

注:このニュアンス、伝わる人には伝わるかと。ただ、このように(ウケねらいで🙇♂️)書き留めるだけではいくら何でも単純化のし過ぎです…。私なりに咀嚼した私論としてまとめる機会があればまた。

他にも、作曲家の視点とピアノ演奏指導家の視点を総合した、作家・作品・楽譜・表現・奏法等に関わる具体的なお話は、そのほとんどすべてが、我が意を得たり!と膝を打つものであり、とても心強く嬉しくなりました。…って、もともと福岡さん仕込みの芸術観・音楽観をベースに歩んできた(=帰り道についてきた)“音楽の道楽者”が私なのですから、当然そうなるとも言えます。そのことが嬉しい。こうして35年以上の時を経た今、厳しかった大先輩から改めて「答え合わせでたくさんのマルをもらえた」みたいに、何とも嬉しいのです…。

今回の会談で福岡さんが幾度か口にされた「嘘のないことを」という言葉。──それを受けた私が今、蛇足を付加するなら──芸術・音楽への態度・姿勢には、チャールズ・テイラーもいう「ほんとう(のこと)/ほんもの authentic/authenticity」の概念が軸になる。そのことを改めて胸に刻みつつ、再会をお約束してお別れの挨拶を交わした夜更けでした。

======

当ブログ上で、福岡さんをご存知でない方にも何とか“わかりやすく伝えたい”──この「わかりやすく伝えたい」っていう考え、大概要注意ですよね。自分がそれをしてしまっていて苦笑するしかありません──という気持ちもあるため、著名さや“権威付け”のようなエピソードを重ねつつの書き方に…。それはもちろん、わるいばかりでないからこそ採る一つの方法ではあれ、「人脈や“実績”─の特に名前や記録の部分─はあくまで“ツカミ”に過ぎず、大事なのは“オチ”の方、つまり人脈の名前や記録の「中味」および本人の「中味」はどうかということの方です。あえてわかりにくく言うと、福岡徳人は、少しも偉大でなくはない。そのような人の呼吸を身近に感じ過ごした若い時間の価値、そして時を経ての再びの僥倖、その貴さ/ありがたさを伝えたいのでした。

──「感化力の基にあるもの」(アートサロン音楽院「トピックス」、2015年)より──

感化力の非常に強い演奏があります。聴く人の価値観、常識、好み等を超えて感動、共感の輪が拡がっていくような演奏です。

一方、大変よく勉強をし、上手に演奏しているにも拘らず、印象に残らずただ通り過ぎて行くだけのような演奏もあります。

どこに違いがあるのでしょうか?

コンクールなどの現場では、前者の様な演奏に憧れ、それを目指した場合には、感化力が説得力を持つに至るところまで磨き込む事が出来なければ、各人の好みの違いや既成の常識等の壁に阻まれ、不遇な結果に終わることが多いように感じます。

逆に後者の場合には、爆発的な高得点は望めないかもしれませんが、上手に弾けてはいる以上、減点するわけにも行かず、平均的にはそこそこの得点となり、受賞の栄誉に浴する事も少なくありません。

皆さんはどちらの演奏を目指したいと思いますか?

芸術の本来の使命は、時代を超え、人種や地域、性別なども超え、多くの人々の魂を感動のバイブレーションで揺さぶり、普遍的な美の世界が存在することを示すことにあると思われます。

岩間に健気に咲く花を見て美しいと感じる心は、教えられてそう感じるのではなく、私達が生まれつき普遍的な美を解する心を持っていることを示しているようです。

前者の様な演奏に出逢った時には、自分の人生に新たな喜びが一つ加わった様で、とても幸せな気持ちになります。

一方後者の演奏は聴いても全く他人事で、自分の人生には何の意味も持たず、何の変化ももたらしません。

私は例えコンクールであったとしても、演奏はその人が何を美しいと感じ、何に感動しているのかの美意識の発表の場であると考えています。

このように弾くことが良いことだと教えられ、場合によっては有利だと教えられ弾くだけでは全然物足りません。少なくとも自分の心がそれに共感し、心が震える位の所まで掘り下げていなければ、いくら上手であったとしても聴衆に感動が伝わっていくはずがないではありませんか。

芸術に関わっていく以上、心にもないことはしてはならないのです。本心から美しいと感じ感動している処の魂の喜びを、赤裸々に語りかけ表現し、共感の輪でもって拡げていく、ここに感化力の基となる前提があるのだという事を、私は信じて疑いません。

────

全文↓

https://pnet.kawai.jp/589608/topics/77617/